今回ご紹介する11冊は、生きてる実感がわくような、ちょっと深くていい絵本です。

生きてることの実感って、いつもあることじゃないです。

似通った毎日とルーティンで、時間が飛ぶように過ぎていく。

僕も仕事と家事、こどもや猫の世話で、あっというまに一週間が終わる感じです。

でもそんな日々のなか、ちょっとした刺激があったり、ふと立ち止まったりしたときに、何か思うところがあったりします。

そういう、ほんの少し立ち止まらせるようなものとして、この11冊の絵本を選びました。

- 1 「かないくん」谷川俊太郎 / 作 松本大洋 / 絵 東京糸井重里事務所

- 2 「ぼくのたび」みやこし あきこ ブロンズ新社

- 3 「ぼくはパン」かねこあつし / かねこやすこ Blood Tube

- 4 「がろあむし」舘野 鴻 偕成社

- 5 「エリック」ショーン・タン 岸本 佐知子 / 訳 河出書房新社

- 6 「つみきのいえ」平田 研也 / 文 加藤 久仁生 / 絵 白泉社

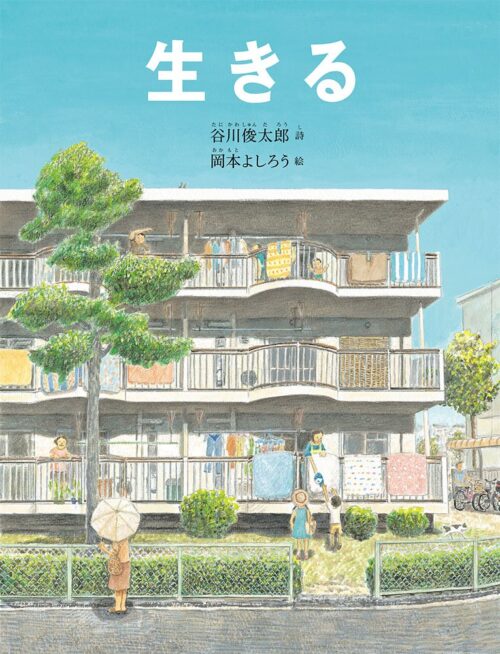

- 7 「生きる」谷川 俊太郎 / 詩 岡本 よしろう / 絵 福音館書店

- 8 「うみべのまちで」ジョアン・シュウォーツ / 作 シドニー・スミス / 絵 いわじょう よしひと / 訳 BL出版

- 9 「ぼくは川のように話す」ジョーダン・スコット / 文 シドニー・スミス / 絵 原田 勝 / 訳 偕成社

- 10 「海のアトリエ」堀川 理万子 偕成社

- 11 「死んだかいぞく」下田 昌克 ポプラ社

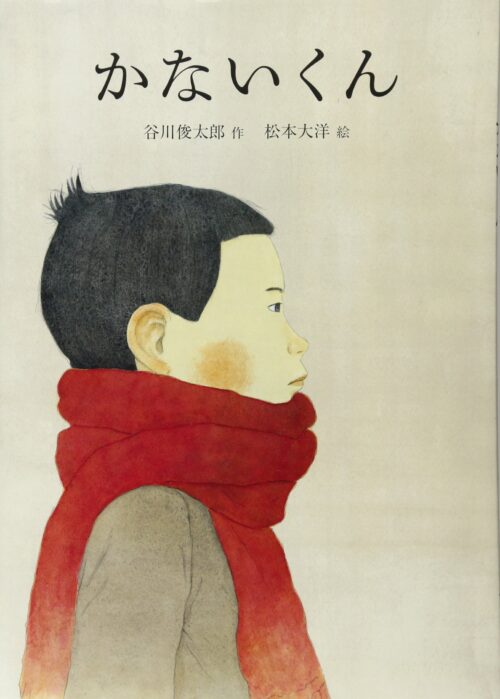

「かないくん」谷川俊太郎 / 作 松本大洋 / 絵 東京糸井重里事務所

【ざっくりまとめると】

4年生のとき、隣の席のかないくんが亡くなった、と絵本作家のおじいさんが回想する。自分もホスピスに入り、死を迎えようとしているが、いまだにかないくんについて描き始めた絵本を完成できない。

【見どころ】

おじいさんとかないくんの再会

【ジャンル】

死のむこう

死ぬって、なに?

「しぬって、ただここに いなくなるだけのこと?」

死に対する問いは、この言葉に尽きると思う。

たぶん答えはYESだろうなと思うし、でもそれだけじゃない気もする。

死んだ人は教えてくれないし、たとえ自分が死んでも、そのときには考えるということをしないだろうから、けっきょく、わからずじまいになるに違いない。

考えることをしないなら、それはどういう状態なのか、生きた人間しか経験してないので想像もつかない。

ここからいなくなり、考えもしないなら、それは無以外になんと言えるだろう?

無だけど、あとに残ったものだけがそれを感じることができるのかな、とこの絵本を読んで思った。

「ぼくのたび」みやこし あきこ ブロンズ新社

【ざっくりまとめると】

ずっと同じホテルで働き、小さな町を出たこともない「ぼく」。

お客さんから知らない町のことを聞くにつれ、遠くに行きたい気持ちがつのって、旅の夢をみる。

知らない町へ、自由に気のむくまま。

【見どころ】

美しすぎる旅の風景

【ジャンル】

ホテルマンの夢

旅人を迎える側の人生

ホテルは年中、旅行者を迎える場所だ。

その場所から動かないでいることが、仕事のひとつでもある。

ましてや、「ぼく」のように、小規模のホテルの経営者で、プレイングマネージャーとして働いている者は、旅に出ることなんてできやしない。

旅に出ようと思ったら、留守を任せられる人を探すか、ホテルをだれかに譲るしかなさそうだ。

ホテルに長い休暇が許されるなら、それが一番だろうけど。

まあ、金銭的にも、そんな余裕があるとはあまり思えない。

だから、渇きと言ってもいいほどの「ぼく」の旅への想いが、切ないくらいに伝わってくる。

そんなふうに設定されたシチュエーションが見事だし、リトグラフ(版画の一種)で描かれた絵もすごく感動的だ。

こんなにも感動的なのは、「ぼく」が置かれてる立場が人生そのものでもあるように感じられるからかも。

「ぼくはパン」かねこあつし / かねこやすこ Blood Tube

【ざっくりまとめると】

パン粉を作る工場で生まれたパンの「ぼく」。フレンチトーストやサンドイッチになる夢がある「ぼく」は、同じベルトコンベアーで出会った「あのこ」から、自分たちがパン粉になる運命にあることを知らされる。怒った「ぼく」は工場を脱走し、町で自分探し。

【見どころ】

パンの墓場

【ジャンル】

パン粉用パン放浪記

工場で生まれたパン

パン粉になるためだけに、機械で作られるパンがある。

いっぽうで、パン屋でひとつひとつ手作りされるパンもある。

こう書くと、パンに感情移入できそうだ。

それになんだか、鳥や豚などの家畜の運命を思わせるところもあって、この能天気でかわいい絵からイメージするほど、明るい話というわけでもない。

生まれて初めて町を歩くパンの「ぼく」は、幼いこどもや、迷子になった飼い猫のようで、ちょっと心が痛む。

外で生きるのは大変だ。

おとなしく工場でパン粉になったほうが、楽な人生だったかもしれない。

とはいえ、やっぱり、どんなに厳しくても、外の世界で生きたほうが幸せなのかなと思う。

ちょっとしんみりするのは、僕が猫を室内飼いしてるから。

10年近くも飼い猫として生きてきた猫を、今さら外に放す気は全然ないけど。

それはともかく、パン粉用のパンにだって明るい未来はあるということが、この絵本の大事なところだ。

「がろあむし」舘野 鴻 偕成社

【ざっくりまとめると】

暗く湿ったところでしか生きられないガロアムシ。天敵の多い過酷な環境で、成虫になり、こどもを産んで、死んでいった、8年の年月。

【見どころ】

地下で生きる50種の生きものたち

【ジャンル】

昆虫文化

地下の戦争

ガロアムシを知ってる人はほとんどいないんじゃないかと思う。

体が乾くと死んでしまうので、一生を地下ですごす。

だから、人が目にする機会はめったにない。

大きさは、成虫で2センチほど。

ガロアムシが生活するミクロな世界では、まだ大きいほうで、強い部類に入る。

性格はどう猛で、まわりの虫をどんどん食べるし、共食いもする。

野生動物のように、食うか食われるかの日々。

守ってくれる家も仲間もない、ほんとに過酷な環境で、8年という、虫にしては長い寿命を生きる。

この地下の世界では、けっして虫たちが仲良く穏やかに暮らしてるわけじゃないが、全体でみれば豊かに繁栄してる。

暗い地下にも、たくさんの生物の営みがあることは頭に入れておきたいなと、この絵本を読んでそう思った。

「エリック」ショーン・タン 岸本 佐知子 / 訳 河出書房新社

【ざっくりまとめると】

「ぼく」の家にホームステイすることになった、交換留学生のエリック。

せっかく部屋を用意したのに、エリックは台所の戸棚で生活したがる。

「ぼく」ははりきってこの国のことを紹介してまわるが、エリックが興味を持つのは小さなガラクタのようなものばかり。

ある朝とつぜんエリックは去っていき、台所の戸棚をのぞいてみると・・・。

【見どころ】

ティーカップサイズのエリックと観光旅行

【ジャンル】

SFホームステイ

交換留学生のお国柄

このお話の主人公エリックのサイズも小さいが、絵本も小さい。

ちょうど電子辞書くらいのサイズだ。

エリックはというと、切手より多少大きいくらい。

イチョウの葉っぱのような顔で、指は4本しかなく、どう見ても人間じゃない。

そんなエリックを、ホームステイ先の家族は普通にもてなし、明らかに文明のちがう行動も「お国柄ね」で済ませてしまう。

地球人と宇宙人?のちぐはぐな交流がおもしろく、エリックもかわいいので、ほのぼのした感じで読み進めていたら、最後にまんまとやられた。

こんなに素直に感動させられたのはいつぶりだろうか、というくらい。

絵がモノクロだったのも納得。

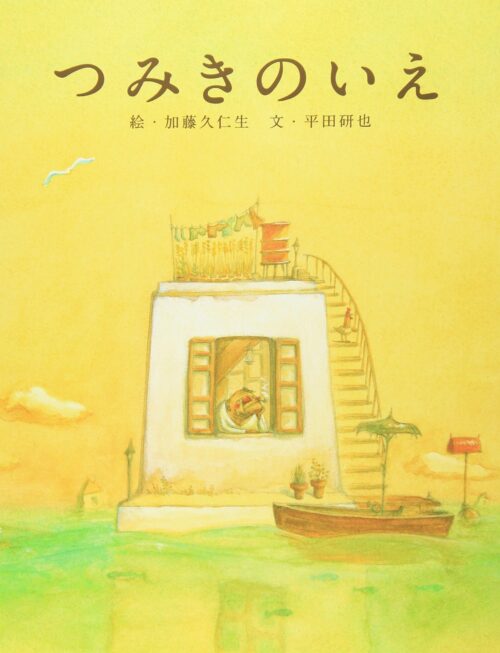

「つみきのいえ」平田 研也 / 文 加藤 久仁生 / 絵 白泉社

【ざっくりまとめると】

おじいさんが住んでいるのは海のうえに浮かぶ家。この町では海の水があがり続け、町の住人は家を積み木のように重ねてきた。ある日、落とし物を取りに海にもぐって下の家に行くと、生きていた頃のおばあさんが思い出された。下の家から下の家へと下りていくたび、おばあさんやこどもと暮らした当時の記憶がよみがえってくる。

【見どころ】

風変わりな海上都市

【ジャンル】

潜水タイムトラベル

家=人生

アカデミー賞・短編アニメ賞を受賞した映画を絵本化した作品。

12分ちょっとの、かなり短い映画で、それこそ絵本のような映画だった。

だから絵本で読んでも、なんの違和感もない。

ピサの斜塔みたいに積みあがった家がたくさんある。

てっぺんが海のうえに出ている家だけが、人がまだ住んでいる家だ。

だから、一目で住人が少ないことがわかる。

水位が上がるたびに家を積み重ねていくのは重労働だし、高齢化も進んでる。

でもおじいさんに町を出ていく気はないみたい。

今住んでいるてっぺんの家は、小さくて小屋みたいなものだけど、これまでの人生の思い出ぜんぶが、真下に積み重ねてきた家と共に沈んでいる。

もしかしたら、おじいさんの子供たちは、いつまでもこんな不便な町に住み続ける親を心配し、引き取ろうとしたかもしれない。

そう考えると、このおとぎ話のような世界も現実に近づいてくる。

人口が減って年寄りばかりの町に暮らす老人。

パートナーを亡くし、ひとり暮らし。

人生そのものであるこれまでの家が、ぜんぶ繋がってるのだから、この家の大切さが切ないほどよくわかる。

「生きる」谷川 俊太郎 / 詩 岡本 よしろう / 絵 福音館書店

【ざっくりまとめると】

谷川俊太郎の有名な詩「生きる」に、岡本よしろうが絵をつけた絵本。絵のほうでは、小学生のきょうだいと、一人暮らしの祖父の交流が描かれる。

【見どころ】

生活感あふれる暮らし

【ジャンル】

詩の絵本

生きるって、なに?

「生きているということ いま生きているということ」から始まる詩。

いろんな「生きる」が描かれた谷川俊太郎の有名な詩で、僕もなんども読み返したことがある。ある程度、そらで言えるくらい。

世の中には多様な「生きる」があるから、いろんなバージョンが作れそう。

この絵本も、岡本よしろうが解釈した「生きる」が描かれている。

セミの死骸に群がるアリ、おじいちゃんの家で絵を描くこと、散水ホースで虹を作ること、お母さんと買い物に出かけること、家族で誕生日を祝うこと。

「生きる」って何なのかは、とても一言では言い切れないし、言葉を尽くしても足りそうにない。

でも、この詩では語り尽くされているように感じるからすごい。

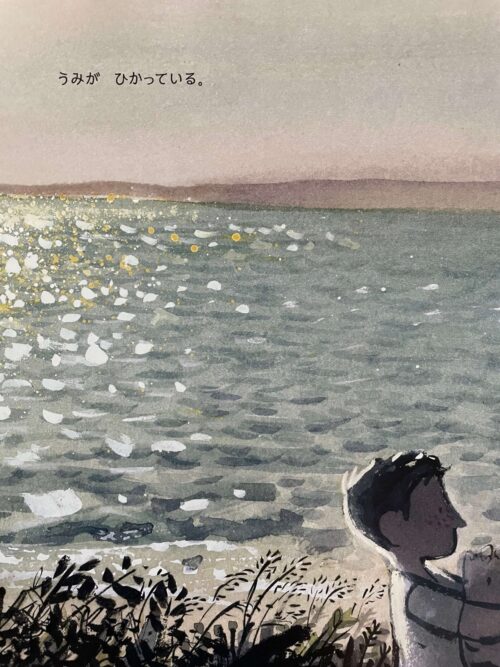

「うみべのまちで」ジョアン・シュウォーツ / 作 シドニー・スミス / 絵 いわじょう よしひと / 訳 BL出版

【ざっくりまとめると】

海辺の炭鉱の町で暮らす家族。

この町では、大きくなると炭鉱で働く将来が待っている。

「ぼく」の「とうさん」は、日が暮れるまで海の下で石炭を掘る。

「ぼく」は二つしかないブランコで遊んだり、買い物に行ったりして過ごし、「とうさん」が帰ってきて夕食。

食べ終わると、家族4人でベランダに出てくつろぐ。

【見どころ】

美しい海と、暗くて危険な海底トンネルの対比

【ジャンル】

石炭の時代

素朴でハードで静かな生活

1950年代の炭鉱の町が舞台。

石炭を掘るために作られた町と言ってよく、この町で生まれたら、将来は炭鉱で働くことが決まっている。

炭鉱の暮らしなんて、大昔のように思えるが、1950年はそれほど昔でもない。

それに、現代でも続いている炭鉱は、かなり減っているとはいえ、世界にはまだまだある。

※ちょっと古いけど、映画「リトルダンサー」は1984年のイギリスが舞台だ。

石炭の利用もそれほど減ってないし、日本なんて石炭の輸入大国でもある。

ただ今後、石炭の消費量が激減していくのは間違いなさそう。

太陽光などの自然エネルギーのコストが、低くなってきているからだ。

炭鉱の仕事は、一酸化中毒やガス爆発など危険が多く、外から見るかぎり劣悪そのものの環境で、地獄の暮らしのようにみえる。

トンネルの空気を一日中吸っていたら、健康被害も相当なものだろう。

でも、意外とこの仕事に誇りを持っている人は多く、どちらかというと、閉山で町中の人たちが失業し、町自体が消滅してしまうといったことのほうが深刻のようだ。

この絵本は、そんな、どちらかというと暗い歴史を持った炭鉱の町を、美しく描いている。

町から見渡せる美しい海。

その地下では、黒々としたトンネルの中で黙々と働いている人たちがいる。

「ぼく」の「おじいちゃん」の言葉が、この町で生きる意味を物語っている。

「ずっと くらい あなの なかで

はたらいて きたんだ、

しんだら うみの みえる

あかるい ばしょに うめてくれ」

「ぼくは川のように話す」ジョーダン・スコット / 文 シドニー・スミス / 絵 原田 勝 / 訳 偕成社

【ざっくりまとめると】

吃音の「ぼく」には、つっかえてしまう言葉がいろいろある。

学校ではうまく発言できないし、みんなの前での発表もだめだった。

放課後、お父さんに川へ連れて行かれ、「ぼく」の話し方は川のようだと話す。

川もどもっているのだ。

【見どころ】

光と川の表現

【ジャンル】

川の言葉

川の流れのように

吃音は幼児期に発症しやすい。

そして、なぜか男に多いらしい。

ほとんどは自然と治るが、まれに大人になっても治らない人がいる。

あるいは、メンタル面から、大人になって発症する人も。

この絵本は、作者ジョーダン・スコットの実体験が元になっている。

本業は詩人。

吃音は、この人のように、言葉にものすごく敏感という傾向もあるかもしれない。

この絵本の文章は、詩と言っていい。

淡々とした美しい文章に、シドニー・スミスらしい光にあふれた美しい絵がつけられている。

シドニー・スミスの本業は画家。

絵本の作品も多くはないけど、いくつも出している。

画家としての評価がどうなのかよく知らないが、この人は絵本のように物語があるほうが向いている気がする。

映画の、優秀な撮影監督のように、カメラワークがすばらしい。

この絵本のお父さんは、川と「ぼく」の話し方を結びつけて慰めることを、最初から考えていたのだろうか。

それとも、とにかく落ちこんでいる息子を川に連れて行き、川を見ていてふと思いついたのか。

どちらにしても、聞くほうは受け入れ態勢が整っていた。

一番ほしかった言葉が手に入るなんて、めったにないこと。ちょっとした奇跡だ。

「海のアトリエ」堀川 理万子 偕成社

【ざっくりまとめると】

おばあちゃんの部屋に飾られている女の子の絵。「わたし」がこの絵についてたずねてみると、おばあちゃんの子供のころの絵だという。おばあちゃんはこの絵が描かれた頃の思い出を話してくれた。学校に行けなくなったとき、母の友人の絵描きさんから、海のそばの家に一週間遊びに来るように誘われたのだった。絵描きさんとの自由な生活の中で、お互いの顔を描きあった日があり、そのときに描いてくれたのが、おばあちゃんの部屋に飾られていた女の子の絵だった。

【見どころ】

非日常な海のアトリエ生活

【ジャンル】

人生のベスト夏休み

感性豊かな暮らし

「海のアトリエ」は、2021年の第31回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞している。

絵本がこの賞をとったのは初めて。

審査員が絵本の翻訳を多数手がけている江國香織だったことが大きい。とはいえ、文句のない納得の受賞だと思う。

とても文学的な香りのする絵本で、短編小説のようでもある。

もともと画家としてタブローを主戦場としてきた作者だけあって、絵がうまい。

作中作というか、絵本の中で絵描きの描く絵がいくつも出てくるのだけど、それらも雰囲気のあるいい絵だ。

こどものとき、おばあちゃんは学校に行けなくなり、母親の友人である絵描きさんから一週間だけ遊びに来るように誘われた。

その絵描きの女性は、学校のことや不登校のことには触れなかった。

何をしなくとも、普段の彼女の生活を体験してもらうことは、女の子にとって特別なことになる。

それくらいは絵描きの女性も考えていたかもしれない。

でもそれより、学校に行けなくなった女の子を誘ったのは、学校なんて行かなくても全然いい、ということをそれとなく伝えたかったのかもしれない。

あるいは、この一週間が、女の子にとって、人生でも上位に位置するほど大切な夏の思い出になることを知っていたか。

こういう思い出が、のちのち、その人の人生を支えてくれることを知っていたのではないかという気がする。

「死んだかいぞく」下田 昌克 ポプラ社

【ざっくりまとめると】

いつも威張っている海賊が船の上で刺され、海に捨てられた。海底にむかって沈んでいき、サメやアンコウやタコや小魚などと出会うたび、持ちものすべてを奪われる。骨になるまで。

【見どころ】

少々ブラックなストーリー

【ジャンル】

生身の水葬

死ぬということ

いきなり海賊が大きな剣で刺されるシーンからはじまる(格好からして船長のようだ)。

刺された海賊は酔っぱらい、刺したほうの海賊は笑っている。海賊の世界はこういうもの、というワンシーン。

海に沈んでいく海賊に、海の生物が次々と近づいてくる。

サメに自慢の帽子を奪われ、しわしわの魚には立派な歯をとられ、小さな魚に爪を持っていかれる。

ついには、アンコウに目ん玉を奪い取られてしまう。抵抗しようにも、体は指ひとつ動かせない。

もうとっくに死んでいたのだろう。

奪われるたび、心理的な抵抗もなくしていく。

死んだので何もいらない、という考えにたどり着くと、みんなに体の一部を与えてきたことがまんざらでもなくなってくる。

この絵本は、生と死の境目があやふやであることがよくわかる。

実際のところ、細胞レベルでいうと、どこからが死なのかは厳密にはわからない。

ただ、心のほうはこういう順番をたどれたらいいなと思う。

欲を言えば、生きているうちから。

下の記事では、寝る前にぴったりの絵本を紹介してます。